「サウナをもっと知りたい」、「おもしろいうんちくを仕入れたい」などとお考え方に役立つ情報をお届けします。

お風呂やサウナの歴史情報は諸説ありますが、こちらの記事で、海外のお風呂とサウナの歴史についてまとめました。

豆知識としてお読みいただけたらうれしいです。

どうぞ、最後までご覧ください。

- この記事のダイジェスト

- 執筆者の紹介

- 海外のお風呂とサウナの歴史年表

- 「フィンランド式サウナ」の歴史

- メキシコのサウナ「テマスカル」の歴史

- 古代マヤ文明のサウナ「ナクムの蒸し風呂」の歴史

- 古代ローマの「テルマエ」の歴史

- ロシアの「バーニャ」の歴史

- 朝鮮半島のサウナ「汗蒸(ハンジュン 한증)」の歴史

- イスラム圏のサウナ「ハマム」の歴史

- まとめ【海外のお風呂とサウナの歴史】諸説ある歴史情報まとめ【サウナー豆知識】

この記事のダイジェスト

はじめにこの記事のポイントを紹介します。

海外のお風呂とサウナの歴史

- サウナのルーツは、古くは中央アジアの遊牧民や中米の古代文明から発祥している。

- サウナの王道フィンランド式サウナは、民族大移動をきっかけにフィンランド半島のカレリア地方からはじまり、メジャーなサウナ文化に発展した。

- 古代ローマではすでにレジャーとしての温冷交代浴が楽しまれていた。

- ロシア圏のバーニャはサウナが人と人をつなぐ社交サウナの代表格。

- 朝鮮半島の汗蒸では女子にうれしい美容と健康づくりのサウナ文化がはぐくまれた。

- イスラム圏のハマムはオスマントルコ帝国の独自なエキゾチックな雰囲気が楽しめる。

執筆者の紹介

この記事は、お風呂やサウナを研究しながら、プライベートサウナの施設づくりに取り組んでいる、温冷浴研究家のわたしが執筆しています。

- 温冷浴研究家

- 公益社団法人日本サウナ・スパ協会サウナ・スパ 健康アドバイザー

- 公益社団法人日本サウナ・スパ協会サウナ・スパ プロフェッショナル

- マーケティング実務経験30年

- 日本マーケティング協会マーケティングマスター

- 日本環境管理協会環境管理士一級

- 教員免許社会科中学校一種高校二種

- 社会教育主事

メディア運営、電子書籍出版、ネットショップ運営などスモールビジネスに取り組んでいます。

当ブログでは、温冷浴やサウナの研究から発見した役立つ情報や、ユニークなきづきを発信しています。

海外のお風呂とサウナの歴史年表

はじめに海外のサウナの歴史のおおまかなながれを解説します。

まとめると次の図のようになります。

この記事は世界の代表的なサウナとして次のものを取り上げています。

- 約3,000年前~フィンランド式サウナ

- 約3,000年前~メキシコのテマスカル

- 約2,500年前~古代マヤ文明ナムクの蒸し風呂

- 紀元前20年頃~ローマ圏のテルマエ

- 1000年頃~ロシア圏のバーニャ

- 600年頃~朝鮮半島の汗蒸

- 1450年頃~イスラム圏のハマム

「フィンランド式サウナ」の歴史

それではサウナの王道フィンランド式サウナの歴史からはじめましょう!

サウナの起源に大きな関わりを持つのがフィンランド民族です。

遊牧の生活を営んでいたフィンランド民族は、6000年前頃から水を求めて西に移動し、ロシアの南を北上し、リトアニア、ラトビア、エストニアを経てフィンランドに到達します。

中央アジアは砂漠地帯であったため、フィンランド民族はからだを清潔にするために、ある種の発汗浴の慣習を持っていました。

それは、ダグアウトサウナと呼ばれる簡単なテントサウナのようなものであると言われています。

ダグアウトサウナ

ダグアウトサウナは大きな石を敷き詰めた穴地で丸太を焼いて石を熱し、熱した石の上にポプラや柳の木の枝々で骨組が組み、その上に動物の皮をかけたものです。

https://www.sauna.or.jp/literature/pdf/ISC_paper05.pdf

ダグアウトサウナの入浴は、その動物の皮の下をくぐって穴地に入り、熱した石に水をかけて蒸気を起こして発汗します。

常設のサウナの習慣は2000年前くらいからはじまりました。

2000年前頃のフィンランド半島のカレリア地方がその起源と言われています。

カレリア地方は、フィンランドの南東部からロシアの北西部にかけて広がる森林と湖が多い地方で、そこに住む人たちのことをカレリア人と呼びます。

カレリア地方の歴史と文化を堪能できる、ヨエンスーのおすすめ観光スポット – skyticket 観光ガイド

このカレリア地方で、食料を貯蔵したりスモークするための場所が、沐浴する場所へと変わっていったことが常設サウナの起源と言われています。

放牧生活が終わり、定住して原始的な農業や牧畜がはじまると、サウナの形式もかんたんな小屋に変わっていきました。

ここでアースサウナが登場します。

アースサウナ

アースサウナは傾斜地の土を掘りその中にサウナをつくったものです。

外から見ると扉だけが見えます。

https://www.sauna.or.jp/literature/pdf/ISC_paper05.pdf

写真は長野県南佐久郡小海町にあるフィンランドヴィレッジです。

こちらはフィンランドのムーラメサウナ博物館にあった最古のアースサウナを忠実に再現しています。

フィンランドビレッジについてくわしく知りたい方は下の記事がおすすめです。

長野のフィンランドヴィレッジで本場フィンランドの夏至祭を体験!「フィンランドの夏祭りinこうみ」に行ってみた - トラベル Watch

そして、鉄器時代の中期に入るとスモークサウナが登場します。

スモークサウナ

鉄器を使いこなすようになり、丸太を切り出すことができるようになると、スモークサウナは丸太小屋でつくられるようになりました。

サウナ室は丸太壁をもった長方形の建物で、サウナストーブはサウナストーンを積み上げた石積み型でした。

この丸太小屋のスモークサウナは、約1000年以上もサウナの主流として続きました。

https://www.sauna.or.jp/literature/pdf/ISC_paper05.pdf

※フィンランドKuusijärviのスモークサウナ

※Topics

スモークサウナに入ってみた!@フィンランド🇫🇮|夫婦・組織のシステムコーチ&パーソナルコーチ(Co-leaders)|note

こちらは実際にフィンランドのスモークサウナを訪問した模様をレポートしている記事です。

この頃のスモークサウナの特徴

- 切妻造りの屋根と長方形の丸太小屋

- サウナストーンの石積みストーブ

- 後ろ壁沿って置かれたベンチタイプの台

- 換気用の窓

スモークサウナの構造は薪サウナと同じですが、まだ煙突はありません。

6〜8時間程度かけてサウナストーンと室内を温め、煙を排出し火を止めてから入浴します。

水やアロマエッセンスを熱っしたサウナストーンにかけて熱い蒸気を焚く「ロウリュ」も行われるようになりました。

その後、約1600年代後半に煙道が設置された煙道付ガーデンサウナが登場します。

煙道付ガーデンサウナ

※スモークサウナの発展版

1600年代後半頃の西フィンランドでサウナストーブの煙を煙突で外部に排出する構造に進化しました。

※サウナ室の内部から見たサウナストーブと煙突の様子

https://www.sauna.or.jp/literature/pdf/ISC_paper05.pdf

サウナストーブと煙突は煉瓦とモルタルでつくられ、暖房と保温の能力が一層高まり、サウナ室の安全性も確保されました。

その後、ガーデンサウナ文化が広まっていくとともに、石と薪を切り離せるようになった鉄板型のサウナストーブが登場します。

それまでは薪の炎で直接、石を加熱していましたが、第一次世界大戦から1920年代にかけて、薄い鉄板の量産ができるようになり、加熱部分を鉄板で囲い石の部分と切り離して、熱だけで石を温めることができるようになりました。

サウナストーブの進化はさらに続きます。

鉄板加熱型ストーブはただ木をくべるだけで連続的に長時間使い続けることができるようになり、現在の薪ストーブの原型が完成します。

そして、このガーデンサウナの形式は1950年代までサウナの主流として続きます。

ちなみに、現在でもスモークサウナで薪サウナストーブが活躍しているのはよくご存じかと思います。

その後、電気式サウナストーブを使ったドライサウナが登場します。

ドライサウナ

1950年代に入り、加熱コイルによる電気式サウナストーブが量産されるようになりました。

これで薪で石を温める必要がなくなり、煙突や薪を保存するスペースも不要になりました。

サウナストーブが薪式から電気式に変わったことで、一般家庭や商業施設としてのサウナが広く普及し、1980年代には熱効率のよいヒーターやコストを節約するタイマーなどの技術改良がなされ、スピーディに、手を汚さずサウナ室を熱めることができるようになりました。

これのながれによって、スモークサウナからドライサウナへ転換していくことになります。

【山の家】北欧フィンランドサウナ | TOP

現在では、ドライサウナが一般的なサウナとして定着しています。

本場フィンランドのサウナ

Löyly (ロウリュ)

ヘルシンキのモダンなサウナ&カフェ「LÖYLY/ロウリュ」 - UKOARA.com

ARLA (アーラ)

ヘルシンキの街中で気軽に 伝統的サウナを楽しめる パブリック・サウナ | 海外の旅 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル

Kotiharjun Sauna(コティハルユ サウナ)

www.kotiharjunsauna.fiコティハルユ サウナのレビュー - コティハルユ サウナのチケット - コティハルユ サウナの割引 - コティハルユ サウナの交通機関、所在地、営業時間 - コティハルユ サウナ周辺の観光スポット、ホテル、グルメ - Trip.com

メキシコのサウナ「テマスカル」の歴史

メキシコのオアハカ州にテマスカル(Temazcal)と呼ばれるサウナのような入浴の風習があります。

テマスカルはメキシコインディアンの蒸し風呂小屋で、スウェット・ロッジとも呼ばれます。

ドーム状の石窯の中で焼き石の周りに座って入浴します。

石窯の内部に焼き石を置き、それに水をかけた水蒸気で蒸し風呂の状態をつくります。

※テマスカル内部の様子 テマスカル - Wikipedia

テマスカルの歴史

テマスカルの起源は約3000年前のトルテカ文明と言われています。

テマスカルはナワトル語で風呂を意味するtemasと、家を意味するcalliでできています。

テマスカルはスペインがメキシコを征服したときに、メキシコ中部および南部で発見され、女神テマスカルテチを崇拝したその風習は中央アメリカ全体に広がり、ミシュテカ、サポテカ、マヤにも見られました。

テマスカルは新生児や妊婦の回復、リウマチ、喘息、消化不良などの治療にも利用されていました。

また、宗教的儀式や祭祀の施設としても利用された形跡が残されています。

代表的なテマスカル

Masajes Antiestrés(マサヘス・アンティストレス)

体験記はこちら

オアハカでおすすめ!土のサウナ「テマスカル」体験(値段情報なども)|VIVA! MEXICO メキシコ情報ブログ

古代マヤ文明のサウナ「ナクムの蒸し風呂」の歴史

グアテマラ北部のナクム遺跡で2500年前のサウナの遺跡が発見されました。

このサウナは先古典期中期(BCE1000-350)に属するもので、古代マヤ文明の世界最古のサウナと言われています。

このナクム遺跡はグアテマラのペテン県のティカル国立公園の付近にあります。

グアテマラ ナクム遺跡の

2500年前のサウナ

2019 年にポーランドの調査団がグアテマラで2500年前のサウナを発見し、ヤゲロニア大学考古学研究所のヴィーシュ・コシュクル氏は「構造のさまざまな要素を段階的に明らかにした結果、発見したのはおそらく蒸気浴であるという結論に達しました。」という声明を出しました。

発掘場所は古代マヤ文明のナクム遺跡です。

遺跡の入口と思われたトンネルは、サウナへの入口であると共に、溢れたお湯を逃がす排水口で、サウナ室内には岩を削ったベンチが壁沿いにあり、人々がそこで座っていたであろうと推測されています。

※サウナの復元図

※蒸し風呂の発掘調査の様子

Image: IFLSCIENCE! via Piotr Kołodziejczyk (Proyecto Arqueológico Nakum)

Most Intact Ancient Steam Bath Used In Mayan Rituals Discovered In Guatemala | IFLScience

ここでは、焼けた材料の厚い層が認められる大きな囲炉裏が発見され、大きな石を加熱し、水をかけて蒸気を発生させていたことが推測できます。

また、特定の場所で岩が崩れており、部屋が高温にさらされた可能性が高いとj考えられています。

この浴場は紀元前 700 年頃から紀元前 300 年頃まで使用されていましたが、その後、埋められています。

これは、ナクムを支配していた王朝の変化や、マヤの宗教的な生活の変化によるものと言われています。

古代ローマの「テルマエ」の歴史

古代ローマの初代皇帝アウグストゥスの時代(紀元前27年頃~紀元14年頃)に、ローマに娯楽施設としての浴場としてテルマエがつくられました。

テルマエは、マンガや映画で有名なテルマエ・ロマエで取り上げられ、ご存じの方も多いでしょう。

このテルマエにも独自のサウナがありました。

テピダリウム

テピダリウムは、ハイポコーストという床暖房で適度な温度の空気でに満たされた浴室で、床や壁に接する部分から人体に熱がほどよく伝わる低温サウナのようなものです。

ぬるめのお湯の浴槽がある場合もありました。

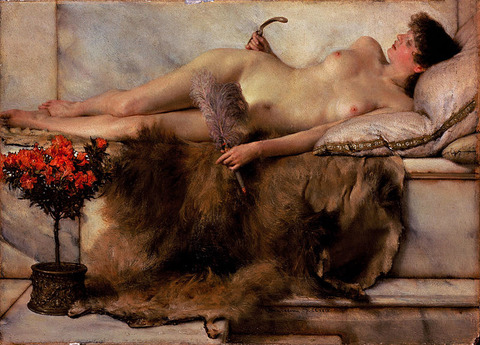

テピダリウムに入浴する人々は、身体にオイルを塗り、ローマン・ストリジルと呼ばれる肌かき器具(下の絵画で右手に持っているもの)をつかってオイルと一緒に垢を落としたと言われています。

ローレンス・アルマ=タデマ( ヴィクトリア朝時代の画家)「テピダリウム」

レディ・リーヴァー美術館

スダトリウム

スダトリウムは現在のスチームサウナのような蒸気浴の部屋です。

カルダリウム

カルダリウムは最も高温の部屋でお湯をはった湯船があります。

入浴する人々は、オリーブ・オイルで身体を洗い、ローマン・ストリジル(肌かき器)を使って余分なオリーブ・オイルを取り除いたと言われています。

ちなみに欧米では体育館やスパにある床が暖かい部屋をカルダリウムと呼ぶそうです。

カルダリウムの様子 カルダリウム - Wikipedia

ラコニクム

ラコニクムはカルダリウムよりさらに熱い部屋で、浴槽はなく、発汗のためだけの部屋だったようです。

フリギダリウム

フリギダリウムはテピダリウム、カルダリウム、ラコニクムなどの熱い風呂を楽しんだ後に入る冷水プールがある部屋です。

古代ローマ時代には、カルダリウムやテピダリウムは毛穴を広げ、フリギダリウムで冷たい水に入って汗腺を閉じるという温冷交代浴が行われていました。

プールは小さいものから水泳ができるような大きなものもあったようです。

フリギダリウムの様子 古代ローマの公衆浴場 - Wikipedia

デストリクタリウム

デストリクタリウムはローマン・ストリジル(肌かき器)で垢をこする部屋です。

現在の垢すりルームのようなものです。

ウンクタリウム

体にオイルを塗ったりマッサージをしてもらう部屋です。

現在のマッサージルームのようなものです。

テルマエの入浴順序

- テピダリウム、スダトリウム、ラコニクムで身体を暖め、毛穴を拡げ、よく発汗します。

- フリギダリウムで身体を冷やして汗腺を閉じます。

- デストリクタリウムに入り、肌かき器で垢をかいて身体を清潔にします。

- 最後にウンクタリウムで身体にオイルを塗ったり、マッサージをしてもらいます。

参考文献 お風呂の歴史

こちらもご覧ください。

テルマエについてくわしく解説している記事

お風呂にかける情熱はお湯より熱い!古代ローマ人が愛したテルマエを語ろう | 古代ローマライブラリー

ロシアの「バーニャ」の歴史

ロシアにはバーニャ(баня)と呼ばれるサウナがあります。

ちなみにバーニャは蒸し風呂を意味しており、ラテン語の「水に浸かる場所」がその語源であるという説もあります。

バーニャの歴史

バーニャにもとても長い歴史があります。

10世紀にバーニャの記録が残っており、それ以前からバーニャがあったとされています。

バーニャにまつわる慣用句

- 「Баня не имеет генералов(バーニャに将軍はいない)」=バーニャでは上下関係はない

- 「バーニャに行け(пойти в баню)」=落ち着け

- 「軽い蒸気おめでとう(поздравляю с легким паром)」=バーニャから出た人にかける挨拶

このように、バーニャはロシアのくらしと文化にしっかり定着しています。

バーニャ接待

また、フィンランドと同様に政治家がバーニャで重要な会議をするなど、バーニャの裸のお付き合いはロシアではとても重要視されています。

ロシア連邦初代大統領エリツィン氏が、故・橋本龍太郎首相を自宅に招き、バーニャを共にしたという記録も残っています。

バーニャ小屋

古くからある伝統的なバーニャは丸太などのでできた木造小屋です。

バーニャ小屋の中は、ペチカの置かれた蒸し風呂の部屋と、小休憩をするための待機部屋に分かれています。

蒸し風呂室は、2~3段の段差になっていて、タオルなどを敷いて座ったり寝そべったりして過ごします。

待機部屋では、着替えをしたり、団らんをしたりします。

ロシア式サウナ「バーニャ」の魅力に迫る!日本式サウナとの違いは? | サウナライフスタイルブランド|SAUNA&Co.(サウナアンドコー)

バーニャの入り方

バーニャには2~3時間、もしくはそれ以上かけ、3回入ることを基本としています。

1回目はウォーミングアップとしてバーニャに入ります。

2回目はウィスキングです。

ウィスキングとは、ヴェーニク(オークや白樺などの植物の枝葉を束ねたもの)で身体をたたき、発汗とヴェーニクの香りを楽しみます。

ウィスキングが終わったら、水風呂に入ったり、水をかけて身体を冷やし、外に出て休憩室でリラックスします。

3回目は冷えた身体を温め、身体を洗って終了です。

バーニャは基本的に一人で入るものではなく、人と人とが交流する社交場、仲間との縁を深めるための場として位置づけられています。

代表的なバーニャ

Сандуновские бани(サンドゥノフスキエ・バーニ)

サンドゥヌィのバーニャには約200年の歴史があり、1808年に俳優のシーラ・サンドウノーヴイがモスクワクレムリンのそばで開業し、モスクワ市民に愛されてきました。

モスクワの人々には「サンドゥヌィに行ったことがない人は、モスクワをわかっていない!」と言われるほど親しまれています。

朝鮮半島のサウナ「汗蒸(ハンジュン 한증)」の歴史

朝鮮半島には伝統的に汗蒸と呼ばれる蒸し風呂の風習がありました。

ドーム型の汗蒸所の中で松を燃やし、火が尽きた後に灰を取り出し、濡れたむしろを入れて蒸気浴をします。

汗蒸は貴族から一般庶民までひろく利用されました。

現在は汗蒸幕(ハンジュンマク)または蒸氣房(チムジルバン)という名前で、健康ランドなどのサウナ施設となっています。

汗蒸の歴史

朝鮮半島では約500~600年前から、自然の温泉で身体を温め、サウナのような役割を果たす地熱穴で万病の治療をしていました。

そんな地熱穴を人偽的に再現したのが汗蒸です。

李氏朝鮮時代の宮廷内では、土間汗蒸と呼ばれ親しまれていました。

土間汗蒸は黄土などで作られたドーム型のサウナです。

汗蒸は、密封されたドーム型の汗蒸内部で松ノ木を約3時間燃やし続け、一定の温度に達したところで燃料に水をかけて、このときの水蒸気でドーム内を加湿させます。

水蒸気の熱気が、四方八方に広がり上層部は約700~800度、中間部は約500~600度、下層部は90~150度の熱が蓄積されます。

また、黄土には熱が冷めにくく、熱を受けると赤外線を発する性質があるので汗蒸内部には遠赤外線が充満し、身体に様々な良い効果を与え、体内の老廃物が汗と一緒に排出され、有害物質である重金属までも排出してくれます。

またゲルマニウムが含まれた遠赤外線とマイナスイオンが体の細胞の奥まで浸透し、体の芯まで温めるのでより多くの汗や老廃物を排出してくれます。

さらに免疫機能を促進させて新陳代謝も促してくれます。

代表的な汗蒸

한남불한증막(漢南火汗蒸幕/ハンナムプルハンジュンマク)

美容、痩身、グルメなど、女子にうれしいサービスを満喫することができます。

イスラム圏のサウナ「ハマム」の歴史

ハマムは中東地域全体のイスラム圏にある入浴の風習です。

蒸気100%、温度が50度ほどの高温多湿な浴室の真ん中に、40度ほどに暖められた巨大な大理石の台が設置されており、そこに寝そべって発汗するという、現在の岩盤浴のような入浴方法です。

そして、専門の垢すり師(ケセジ、ナトゥル、テッラックと呼ばれます)がゴシゴシと身体をこすって洗ってくれます。

ハマムの歴史

ハマムの起源はローマ帝国時代の蒸し風呂という説があります。

1453年にオスマントルコ帝国がローマ帝国の首都コンスタンチノープルを支配下としたときに、コンスタンチノープルの公衆浴場文化を母国に持ちこんだことがルーツと言われています。

また、オスマントルコでは結婚式や割礼式などをハマムで行っており、社交の場としても活用されていました。

現在イスタンブールに残るハマムには、オスマントルコ帝国時代から残っている歴史的建造物が多くあります。

代表的なハマム

Aga Hamami(アー・ハマム)

イスタンブールがオスマン帝国領になって最初につくられたハマムです。(1454年開業)

Kadırga Hamami(カドゥルガ・ハマム)

地元トルコの人々も訪れるローカルなハマム。

良心的な価格でハマムを体験することができます。

トルコ式公衆浴場ハマムの楽しみ方をイスタンブール在住者が解説! | 旅Pocket

まとめ【海外のお風呂とサウナの歴史】諸説ある歴史情報まとめ【サウナー豆知識】

今回は諸説ある世界のサウナの歴史情報を一気にまとめてみましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。

もっと海外のサウナ文化に触れたい

そんな方におすすめ

世界のサウナ祭りというおもしろい切り口の一冊。

何度も読み返して楽しめます。

この記事のおわりに、海外のお風呂とサウナの歴史のポイントをまとめます。

海外のお風呂とサウナの歴史

- サウナのルーツは、古くは中央アジアの遊牧民や中米の古代文明から発祥している。

- サウナの王道フィンランド式サウナは、民族大移動をきっかけにフィンランド半島のカレリア地方からはじまり、メジャーなサウナ文化に発展した。

- 古代ローマではすでにレジャーとしての温冷交代浴が楽しまれていた。

- ロシア圏のバーニャはサウナが人と人をつなぐ社交サウナの代表格。

- 朝鮮半島の汗蒸では女子にうれしい美容と健康づくりのサウナ文化がはぐくまれた。

- イスラム圏のハマムはオスマントルコ帝国の独自なエキゾチックな雰囲気が楽しめる。

当ブログでは、温冷浴やサウナの研究をとおして、役立つ情報やユニークな気付きを発信をしていきます。

【最新版】話題のおすすめ入浴剤

【筋トレ効果アップ】筋トレ→HSP入浴→プロテインの勝利の方程式

温冷浴&サウナのツボケアおすすめ21選

フォローと読者登録をお待ちしています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。